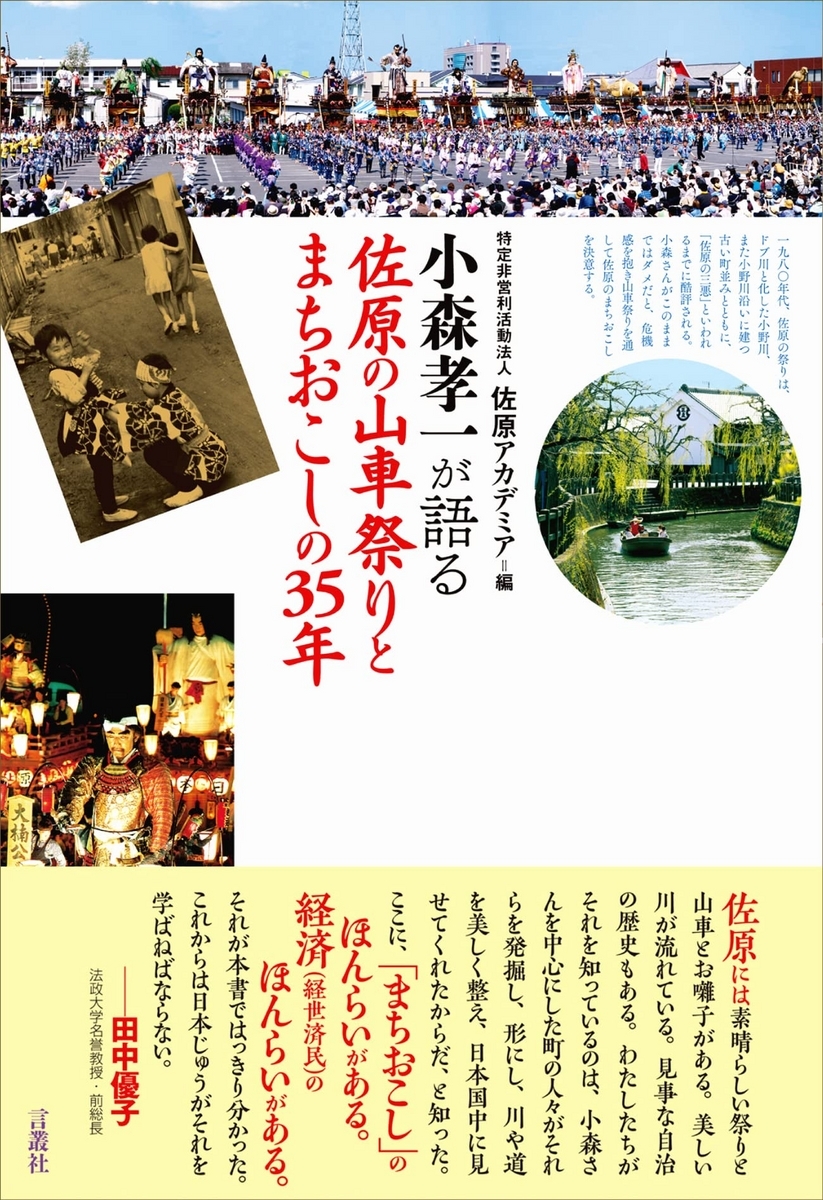

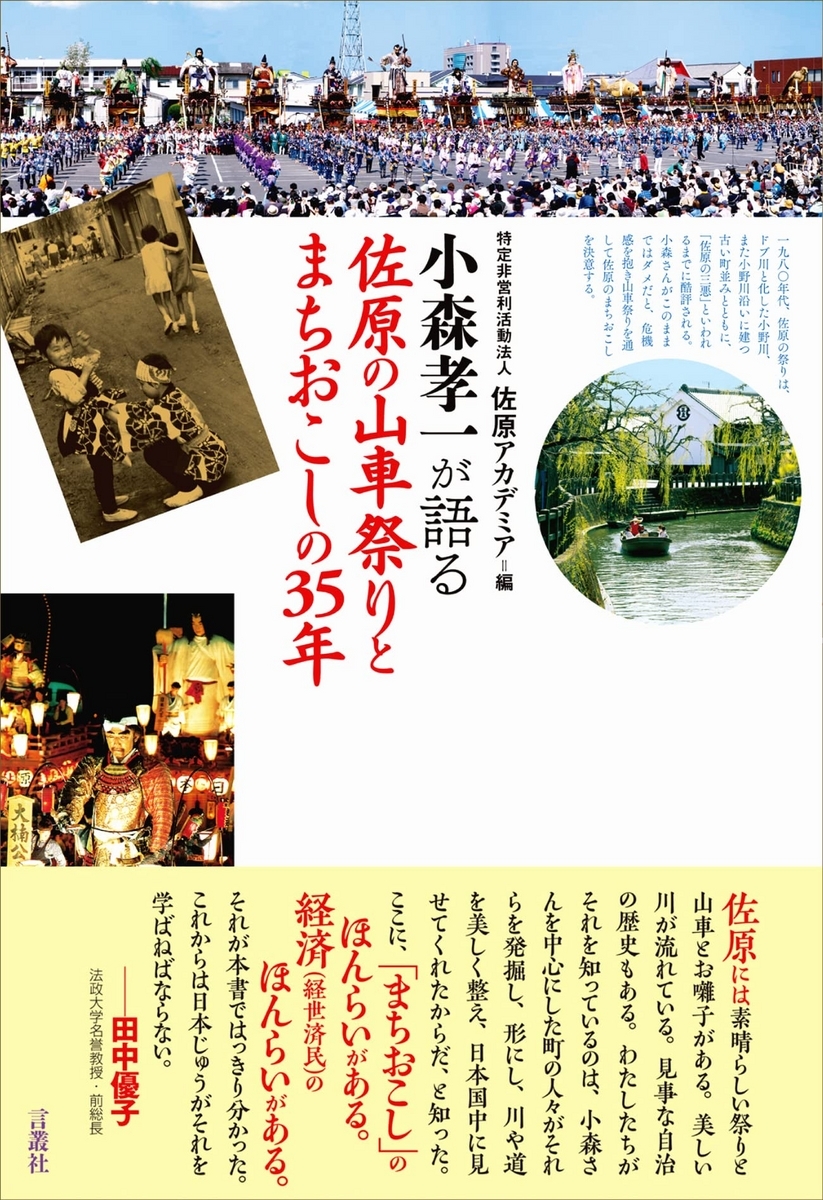

2023年 新刊 『小森孝一が語る 佐原の山車祭りとまちおこしの35年』

3年目にはいったコロナ禍、5類感染症に移行して、世間がうごきだしてきました。

この禍の2年、ひとびとの心の様子が、確かにかわってきたように思います。

時が穏やかにめぐりくることの有難さは、ことのほか、身に沁みます。

こうした時期にふさわしい新刊が、できあがりました。

2023年 新刊 『小森孝一が語る 佐原の山車祭りとまちおこしの35年』

2023年2月15日刊行

『小森孝一が語る 佐原山車祭りとまちおこしの35年』

語り=小森孝一

本文=[構成・編著]佐原アカデミア理事長・大矢野 修

寄稿=椎名喜予・酒井右二・関谷昇

語らい=永野美知子・椎名喜予・関谷昇

A5判320頁並製

定価2500円

千葉県香取市佐原、夏・秋の二つの山車祭りにむかって、一年を通して、さまざまな仕度をととのえる。めぐり来る風景の力に出会うまちです。

佐原の宝、小野川と伝統的町並み

佐原の宝、小野川と伝統的町並み

話者・小森孝一さんにのべ7年をかけて、佐原アカデミア・大矢野修一氏がインタビューして、書き表された。

下総(千葉県)佐原は江戸時代、利根川の水運を利用し東北や関西と江戸をつなぐ流通の拠点として、多くの商人が出入りする都市的な要素をもった「まち」(在方町)として栄えた。

江戸の末期、利根川の中・下流の名所・旧跡、名品、風土などを紹介した赤松宗旦(あかまつそうたん)の『利根川図誌』(安政二年)には、「佐原は下利根川附第一繁昌の地なり。村の中程に川有りて、新宿・本宿の間に橋を架す(大橋といふ)。米穀諸荷物の揚(あげ)下げ、旅人の船、川口より此処まで、先をあらそひ両岸の狭きをうらみ、誠に水陸往来の群衆、昼夜止む時なし」と記されている。

佐原の山車祭りは、小野川(『利根川図誌』では佐原川)を挟んで右岸・東側の本宿惣(そう)町(ちょう)の夏祭(八坂神社祇園祭)と左岸・西側の新宿惣町の秋祭り(佐原の大祭・諏訪神社の祭礼)の二つから成っているが、二つの祭りは微妙に性格のちがう歴史を有している。対抗しつつ競い合いの中からまち全体の活力を引き出そうとする佐原の気風は、この異なる特徴をもつ二つの祭りに端的に表れている。

・全国各地から人の出入りの多い佐原にとって、まちを治めるにはコミュニティの結束は欠かせなかった。度重なる利根川や小野川の氾濫に対処するため、日ごろからコミュニティの自治を築いておくことは極めて重要であった。

佐原のまちは、つねに外に向かって開きつつ、外部のエネルギーを積極的に取り込む一方で、幕府の権力をふくめ外部からの圧力に抗する力を町衆の自治として築いてきた。そうした佐原の町立ての骨格をつくってきたのが、伊能三家及び伊能忠敬であった。伊能忠敬が江戸に隠居した後も、佐原のまちには、有力旦那衆を中心に自治の気風がみなぎり、お互い競い合い、そのエネルギーを佐原のまち全体の活力に転換させるダイナミズムが息づいていた。その中核にはつねに山車祭りの存在があった。(本文p.1~p.2より)

●伊能家と佐原

伊能家の古文書などを読みますと、佐原の祭りの原形は、享保六(一七二一)年までさかのぼることができますが、その中心にいたのが伊能家でした。伊能家は伊能七家といわれますが、中核を担ったのは伊能三郎右衛門(本家)と分家の茂左衛門、権之丞の三家です。そして、この伊能三家がお互い連携し合うことで、佐原のまち全体を町衆の力で治める「自治のまち佐原」の気風が育ってきます。そのツール、道具立てとして山車祭りがあったんですね。

祭りになれば、町内同士で競い合います。しかし、利根川の氾濫や飢饉などの災害でまち全体が危機に陥ると、伊能家を中心に、佐原の町衆みんなが一致団結してまちを守ったんです。佐原は城下町ではなく天領ですので、武士に頼るわけにはいきませんから、自分たちのまちは自分たちで守るほかなかった。そのために、さまざまな工夫や知恵を働かせてきたのが佐原のまちの原点なんです。(本文p.53~p.54)

・このことを象徴しているのが、伊能堀の開削であった。佐原の立地は、利根川の水運を生かして商業を発展させることができた反面、つねに利根川の氾濫、さらにまちなかにおける水不足や小野川の増水との闘いを余儀なくされた。それゆえ、伊能家が主導した水の管理は、まちの生命線を守ることを意味したのであった。そうした伊能家によるまちづくりの過程において、伊能忠敬はその力量を発揮していくことになったのである。(本文p.296)

●まちおこしに関わっていると、必ず忠敬先生に突き当たる

伊能忠敬(1745~1818年)

延享2(1745)年 上総国山辺郡小関村(九十九里町)小関家に出生。宝暦12(1762)年18歳、佐原村豪家伊能三郎右衛門家の達ミチの後配として入婿。当主として、名主や村方後見に在任し、幕藩体制の解体が進む近世社会に地域指導者として生きていきました。50歳で家督を長男に譲り、翌年江戸深川黒江町へ移住幕府天文方の高橋至時へ入門。56歳のとき、蝦夷地測量に着手。以後15年年間にわたり全国測量、伊能図を作成。

・忠敬の考え方において興味深いことは、佐原のまち全体が繁栄しない限り、伊能家も繁栄はしないということを自覚していた点である。そのことは、河岸営業からの徴税を目的として営業権を独占する河岸問屋を許容した幕府に反対したことに象徴されている。商業において一部の者が免許を独占してしまうと、河岸の管理は勘定奉行に支配されることになってしまい、自由な商売が阻害されてしまう。それゆえ、河岸の営業権は全員に認め、伊能家が徴税を請け負うということを幕府に認めさせた。驚くべきことに伊能忠敬は、村全体で享受できる自由な競争こそが、地域の経済と自治を守るという発想を明確に持ち合わせていたのである。

こうした自治の思想は、さらに天明の飢饉における忠敬の対応にも見出された。彼は、大坂から三年分の米を先買し、それを佐原の人たちに与えたのであった。それは、無償の施しではなく、佐原の人たちが火山灰の除去作業に携わった日当によって安く分け与えたものであって、まさに「経世済民」を体現したものであった。こうしたエピソードに象徴されるように、佐原の商いというものは、幕府に依存するのではなく、また一部の豪商が利権を独占するのでもなく、あくまでも地域の人々が自分なりに努力して生計を立てることができるようにする気風を持っていた。地域の牽引役は、私益にとらわれることなく、コミュニティ全体を配慮できる資質とリーダーシップを兼ね備えていたのであった。(本文p.296)

●小森孝一さんが、佐原のまちおこしを決意した時期

佐原の祭りは、船と汽車が主要な交通機関であった明治、大正時代から昭和初期まで、近郷周辺から四、五万人を超える人が集まるほどの賑わいをもっていたという記録がある。しかし昭和二〇年、日本が戦争に負けたことを契機に、佐原のまちは一変する。……

戦後復興期を経て高度経済成長期に至り、交通機関が鉄道から自動車に移行する過程で、佐原のまちはいちだんと衰退の道をたどっていく。同時に山車祭りも「金食い虫で、荒っぽいだけの祭り」といわれるまでになり、佐原の祭りを支えていた人たちの熱い想いも次第に遠い過去のものになっていく。特に一九八〇年代ともなれば、佐原の祭りは、ドブ川と化した小野川、また小野川沿いに建つ古い町並みとともに、「佐原の三悪」といわれるまでに酷評される。

小森孝一さんがこのままではダメだと危機感を抱き、山車祭りを通して佐原のまちおこしを決意したのはこの時期である。(本文p.3)

●佐原の「三悪」

当時佐原では、「佐原の三悪」といって、なんとか変えなければだめだと地元の人たちも思っていたものが三つあった。一つがお祭りのやり方がこのままでいいのかどうか。それから小野川と小野川沿いに建っている古い町並み。古い町並みですから、町全体が薄暗くて流行のファッションの店なんかもう売れないわけです。ですから、古い土蔵造りを全部取り壊して、新しい店に付け替えて、建て直そうという意見が大半でした。

次は小野川ですが、これがまた巨大排水路みたいなあり様でした。みんなゴミは捨てる、水は濁る、メタンガスがブクブク湧き出しますから臭い。そういったことで、「埋めて駐車場にしよう」という議論をやっていた時代なんです。かくいう私自身、祭りのことを深く考えるまえは、同じ意見だったんです。しかし、まちの歴史的な成り立ちがわかってくるにつれて、「小野川は、佐原の昔からの命綱だから、絶対埋めてはいけない」と、逆のことを言いはじめたんです。そうしたらみんなきょとんとして、「お前、この間まで埋めろ、埋めろ、って言ってたじゃないか、先頭に立ってたのに何だ」ということになった。私は、君子は豹変するんだとか、勝手なことを言いながら、「埋め立てなんてとんでもない」と説得して回りました。

実は、私が埋め立て派から保存派に変わったのには理由があったんです。私事で恐縮なんですが、私の長男の嫁さんが飛騨高山の出でして、それを機に、飛騨高山のまちづくりについては関心をもっていました。そこで一度、飛騨高山の関係者の方たちを招いて佐原の実状を見てもらったことがあったんです。その時、蛇行している小野川の光景を見て、「これこそが佐原の宝物ではないですか」と言われたんです。それを聞いて、ハッとしたんですね。曲がりくねって蛇行して流れる小野川、また小野川に抱かれるように建っている古い町並みの価値を、観光まちづくりの大先輩である飛騨高山から教えてもらったんです。それから俄然、私は埋め立て派から保存派に転向したんです。(本文p.31~p.32)

●歩道橋の撤去

・小野川は佐原の大動脈だったんだ。これを汚しておいたままでは、佐原の宝をつぶすことになる」とか何とか理屈を言って、「やるんだ、やるんだ」とみんなを説得する日々が続きました。(本文p.34,p.40)

●小野川のドブさらいと舟運の復活

この小野川のゴミをどうしようかということになって、「とにかくやってみよう。一週間ほどゴミ拾いをすれば、ある程度きれいになるだろう」ということで、みんなバカ長靴を履(は)いて小野川に下りました。浮いている物は簡単に取れるんですが、歩くとね、足にいろんな物がぶつかるんですよ。引き上げてみたら自転車なんです。自転車が半分くらい顔を出して埋まってるんです。とにかく手で引っこ抜きながら、ロープに結わえて軽自動車で引き上げる。自転車だけで四〇〇台から五〇〇台上がりましたかね、四トンのダンプに三台分。自転車に乗ってきて小野川へポンと投げていたんですね。それとあと、護岸を直した時の古い石がそのまま川底にゴロゴロ残っていました。それから、いろんな物……犬の死骸なんかもありましたよ。

一週間ほどかかって何とか川さらいをして、これで舟が通れるだろうということで、北佐原地区の船頭さんに「ちょっと走ってみてくれ」と頼んだら、「これ通ってもいいけど、臭くて」と言うから、「臭いのは我慢してくれ」と頼み込んだ。ところが走れないんですね。護岸工事でそのままになっていた石に舟がドカンドカンぶつかって、どうしようもない。そこで、すぐに建設省に頼み込んで、「申し訳ないけれども、小野川の水門を閉めてください。小野川の水位を上げれば舟が走れますから」ということで、水位を上げてもらって何とか舟を通したんです。こうして平成五(一九九三)年、祭りの日限定でしたが、戦後三〇年ほど途絶えていた小野川の舟運が、利根川河川敷の駐車場と祭りの会場を結ぶ便として復活しました。

・一番驚いたのは、小野川の中橋の所まで舟を入れたんですが、人を乗せて舟がのぼってきて、何回も往来すると両岸の人が手を振るんですね。はじめはみんな「ばかなことをはじめやがって」と言っていたんです。はじめて舟を走らせたときは、水門を閉めるのを妨害されたりしました。「何で水門を閉めるんだ」とか、「水が臭い」とか言われたんです。ところが不思議なもので、舟が走り出すと、今まで見向きもしなかった人が家の外に出てきて手を振るんです。舟に人を乗せて走るなんていうのは何十年ぶりなんですね。その光景をみんな見ていて、「やっぱり舟が走るといいな」「人が乗って走るというのはいいもんだ」という話をおばあちゃんなんかがしているので、しめたと思ったんです。そこで気をよくして、お祭りが終わった後、また川に下りて川さらいをはじめました。

それで驚いたのは、それまで小野川へゴミを捨てていた近所の人が捨てなくなったんです。ぴたっと止まった。やっぱり小野川をきれいにしなきゃいけないと思ったんですね。それまでは、川の脇でドラム缶を置いてゴミを燃して、みんな小野川へその灰を捨てていたんです。ところがドラム缶がどんどんどん消えてなくなってきた。

もう一つ驚いたのは、ゴミ捨てがなくなったとたんに小野川の水がきれいになり、泥臭さも消えてきたんです……。水質検査してもらったら水質は悪くないということで、とにかくお祭りの三日間だけシャトル舟が走るようになりました。(本文p.40~p.43)

●通年運行のための舟造りに奔走

そしたら、また難題が出てきた。「通年で運行するって言っただろ」と。通年で舟を走らせようとしたら、一年中水門を閉めなければいけない。でも、そういうわけにはいきません。小野川は水量が少ないですから、何としても人が乗っても沈まない舟が欲しい。

・たまたま新聞に、島根県の松江市がお城のお堀巡りをはじめたというんで、すぐ飛行機に乗って行ったんです。驚いたことに、その船が二〇人乗っても五センチしか沈まない。なぜだろうと思って聞いたら、「お堀もドロドロの状態で、ヘドロで水深が浅いもんだから、そういうところでも大丈夫な舟を開発した」という。……今小野川を走っている舟は松江市のこの図面をお借りしたものです。

・小野川で安定して浮かべられる舟にメドがたって、こりゃ良かったなって思ったんですが、今度は、小野川の川底には護岸を崩した時の石がたくさん残っていて、その石にスクリューが当たってみんな壊れちゃうんですね。この問題を解決しないことには、通年で舟を走らせることはできません。石を水から揚げると重くて持てないもんですから、水の中をずうっと移動して脇へポンと置く。……合間を見つけて、水が少ない時に川に下りて作業をしました。そうやっていたら、ないはずの自転車がまた出てくるんですね。歩いているとね、足へポンとぶつかるんですよ。すぐ軽自動車に来てもらって、ロープで縛って上から車でガーッと引き上げるんです。ずいぶん佐原には自転車泥棒が多かったんですね。よく騒がなかったですね。あんなに自転車が川に捨てられているのには本当にびっくりしました。そんなことをかれこれ三年ほどやりました。

そのころ、手伝ってもらった連中は、私が鉄砲撃ちなどをやって遊んでいたころの仲間が多かったんですが、若い連中はみんな、「小森と目を合わせるなよ、目を合わせたら、呼ばれて手伝いをやらされるぞ」と言ってたらしい。川さらいがはじまったら、夏は七時すぎまで、暗くなるまでやってました。七、八人で横に一列に並んで歩いて、川底に障害物があったらそれを片付ける。もうないだろうと思っても、まだあるんですね。完全に人海戦術で繰り返しやりましたね。

・さて、実際に歩道橋がなくなって、忠敬橋が新宿と本宿双方の山車が相互に乗り入れのできる、文字通り二つのお祭りをつなぐ「交差点」になってきますと、不思議なもので、それまで小野川に沿ってくすんだように建ち並んでいた古い町並みの眺望が一気に開けてきました。

小野川沿いの古い建築群は平成八(一九九六)年に、関東地区ではじめて「重要伝統的建造物群保存地区」(「重伝建保存地区」)に選定されましたが、保存の取り組みは忠敬橋の歩道橋撤去ではずみがつき活発になってきました。そうした動きはもちろん行政の力もあったんですが、市民の力も大きかった。その中心にいたのが、当時「正上」のご主人であった加瀨順一郎さんでしたね。

・何かが足りないと気がついたら、とにかくやってみて、ぶつかってはじめてわかるというのがまちおこしではないかと実感しています。(本文p.43~p.49)

● 3・11東日本大震災

・だが、佐原のまちおこしは、二〇一一年三月一一日の東日本大震災でまち全体が甚大な被害をうけたことで急停止を強いられてしまいました。小野川は液状化で川床がもりあがり、古い町並み、特に「重要伝統的建造物群保存地区」の建物の屋根瓦が崩れ落ちてしまいました。一瞬にして二十数年の努力が水の泡になったということです。

小野川の様子伝統建造物・屋根瓦が崩れ落ちた

・しかし、3・11の体験は、佐原の市民にとってまち再生の原点を見つめ直す大きな機会だった。震災から四日後、瓦礫の中から一条の光が射すように「このままではしょうがない」という女性たちの声が聞こえてくる。その声に励まされるように多くの市民が立ち上がっていく。椎名喜予さんの寄稿は、まちおこしの灯を絶やすまいと「復興観光」の名で動きはじめた市民群像を紹介している。一九八〇年代半ば、小森さんの決意からはじまった佐原のまちおこしは、自治のまち佐原の誇りを呼び覚ます苗床づくりでもあった。(本文p.14~p.20)

3・11を経験して、私たちはこれから、どういうやり方でまちおこしを展開していくべきか、あらためて課題を突き付けられているように思います。

実は、もともと佐原は、江戸と直結して栄えてきたまちですから、旦那衆は一年のうち八カ月ぐらい江戸にいて商人として仕事をしている。佐原には四カ月くらいしかいないんです。伊能忠敬先生もそうでした。その間、佐原をとり仕切っていたのは、実は女将(おかみ)さんたちなんです。佐原の女将さんというのは、旦那衆の内助の功というより、旦那衆が留守の間、お店を取り仕切る立派なマネージャーの役を担っていたんです。ですから、佐原の女性はもともと強いし、賢かったんです。(本文p.52)

「町衆の自治」「江戸優り」は、佐原を象徴する「宝」そのものなんだということがわかってきます。

「自治のまち佐原」を築くために、内側を固めるだけではなく、外の風、つまり江戸の文化を積極的に取り入れています。山車の彫刻、人形の飾り物、佐原囃子の独特のメロディなどには、すべて江戸文化の最先端の技能・文化が取り込まれています。その受け手の一つに、女将さんたちに代表される、女性の力もあったということですね。そう考えてきますと、「江戸優り」というのは、単なる江戸のミニチュア(小江戸)ではない、独自の経済圏、文化圏をつくってきた佐原の人たちの心意気というか、自治の力のことをいうのではないか、と考えるようになりました。

● 椎名喜予さんの寄稿

東日本大震災から一〇年余、地域の誇りを想い起こしつつ、復興に取り組んできた。被災時、誰しも茫然として、佐原のまちづくりは止まってしまうと、打ちひしがれたかにみえた。しかし実はそうではなく、数十年、地域が向かうべき道をひたすら歩いてきたことを、皆が確認したのだとあらためて思う。これまでまちづくりを進めてきた蓄積があったからこそ、迷うことなく地域は本物志向の生き方に立ち返ることができた。被災の中から真実を見つめ、何が大切なのかを、それぞれが問い直した。守り育んでいくべきものは佐原の人々の心であり、暮らしぶりであった。人々は、今自分たちができることとは何かを考え、ただ復旧するのではなく、より精度を高めていくことをめざしてきた。

佐原は、香取の海を領する香取神宮の神郡であった古代、市(いち)が活発となった中世、さらに近世には、江戸のまちの繁栄とともに「江戸優りの気風」を培ってきた。

かつて利根川を介して花開いた河港商業都市として佐原は、佐原河岸を基軸に独特の地域経営の思想を確立させた。また、佐原商人が育んだ生活文化は、地域の人々を慮(おもんばか)るリーダーシップと郷土愛に満ちた自治のまちを創りだしてきた。

佐原の豊かな文化資源は、自治のまち佐原が培ってきた多様な営みの結晶である。3・11後の復興期に戴いたユネスコ無形民俗文化遺産や日本遺産等への登録という冠は、被災した地域が復興へ取り組む活動をひときわ大きく後押しした。

────佐原には素晴らしい祭りと山車とお囃子がある。美しい川が流れている。見事な自治の歴史もある。わたしたちがそれを知っているのは、小森さんを中心にした町の人々がそれらを発掘し、形にし、川や道を美しく整え、日本国中に見せてくれたからだ、と知った。ここに、「まちおこし」のほんらいがある。経済(経世済民)のほんらいがある。それが本書ではっきり分かった。これからは日本じゅうがそれを学ばねばならない。

────田中優子氏 推薦

●関谷 昇(佐原アカデミア理事・千葉大学大学院社会科学研究院教授)さんの寄稿

近代日本を代表する政治家、台湾総督府民政長官や満洲鉄道初代総裁、さらに東京市長などを務めた後藤新平を引用して、

「……「人間には自治の本能がある」(『自治精神の新生活』藤原書店、74頁)

のであって、自治生活とは、生物学的原理を基礎に置いた自然の営みである(同、90頁)。それは、……生きるために必要な営みのすべてに及ぶものであり、人類生活から自然に生まれた「生活様式の総体」を意味している。それゆえ、この相互のつながりを豊かに維持することが決定的に重要となる。」(同、107–108頁)……。

自治とは、自己と他者がともに生き、経済活動を営み、相互に助け合い、社会を形成・維持していく総体を意味するものであって、その地域の人々が、その地域に相応しいあり方を模索し、実践する地域の力にほかならない。したがって、近年のまちづくりにおいて頻繁に提唱されている地域の自立、市民の主導、地産地消、地域資源の循環、地域の個性化などといったことも、それらを生きたものにしていくには、自治の営みを回復させていくことが必要不可欠なのである。

その意味では、当該地域の履歴を徹底的に自覚していくところから、自治の営みを再構築する糸口を見つけていくしかないのである。

佐原のまちづくりは、まさにこの原点探求を地道に実践している稀有な例であり、その牽引役の一人が小森孝一氏である。氏によって導かれてきたまちづくりとは、自分たちのまちに残っているものに眼を向けるところから始まったのであり、その原点に徹底してこだわることによって、まちづくりに必要な力を引き出してきたのであった。

そこでは、個々人が生きるという点において、個々の取り組みが相互の連携をおのずとつくり出しているのであり、さらに必要とあらば、新たな連携や協力を紡ぎ出していく。まちが生き続けていくために、この空間においてつくり出される発想と実践は欠くことができないものなのである。

その地域に固有の履歴があり、自分たちはその延長線上に生きているという感覚。小森氏には、この「コミュニティ空間に生きる」という視点が、意識的にも無意識的にも刻み込まれている。その原点探求にこそ、三〇年以上にわたって繰り広げられてきた佐原のまちづくりの真髄があるように思われる。とりわけ、その固有性へのまなざしは、小森氏が佐原とともに生きてきたという実感から導かれている。佐原の栄枯盛衰をわが事のようにとらえる氏の考え方には、このまちで生きてきたという履歴の中で培われてきた場所感覚や身体経験で満ち溢れている。そこで感じられるもの、経験することの一つ一つが、佐原のまちづくりを考える源泉となっている。小森氏にとっての佐原とは、まさにそうした固有の空間であり、まちづくりとは、そこで生かされるものとして理解されているのである。

今日のまちづくりの中には、自分たちの特殊性を払拭して、多くの人たちに受け入れられるような一般的価値、市場ニーズに適合するような消費的価値、……。量的拡大につながらなければならないという価値観がいまだに蔓延しているからである。しかし、固有のまちづくりにとって重要なのは、むしろ特殊性の方なのである。……。

この点に注目してみれば、佐原は「小江戸」ではなく「江戸優り」であると考える気概が、実によく理解できるであろう。

確かに、地域というものは、……中央集権化した秩序においては、地方という従属的なものとして認識されることが多い。まして、疲弊したまちがその置かれた特殊性にこだわり続けることは、実に勇気のいることであったかもしれない。しかし、地域にこだわるということは、むしろ、そうした限定された空間や従属的な位置づけというマイナス評価を一蹴することなのである。小森氏が「何もないところだからこそ、あるものを生かしていくしかない」と繰り返し説いてきたことは、まさにこうした決意を物語っている。「江戸優り」という言葉には、そうした決意とともに、国全体や東京志向からでは見えてこない、徹底したローカリズムの可能性が表されているのである。(本文p.288~p.295)

興味深いことに、佐原のまちづくりには、コミュニティ空間に潜在するさまざまな可能性が、この場所に生きる自分たちの生き方として具現化されているのである。(本文p.294)

まちづくりの目玉に観光を据える地域は少なくないが、佐原の特色は、コミュニティの時間と空間を共有する人たちによって、そこで生きようとする誇りと気概が育まれているところにある。自然・地域資源・コミュニティ自治のトリアーデが創出するダイナミズムを見事に体現しているということができるであろう。(本文p.304)

●佐原アカデミア

あの大震災を経験して、よくぞここまで来たと私自身も思いますよ。地震のおかげというのは変ですが、東日本大震災以降、若い人たちが佐原を訪れるようになってきて、「何だか、佐原って変なところがあって、おもしろそうだよね」といったイメージがいつしか浸透してきたことは確かですね。まちなかの古民家を活用した宿泊施設ができ、駅前にホテルもできた。つねに何かをしていないとこうした動きも起きてこない。……まちおこしの焦点を歴史や文化に据えたことがうまくいったということですね。でも、率直にいってまだ何かが足りない。これまで努力してやってきたことを無駄にしないためにはもう一度、佐原の内、外のいろんな力を結集する必要があると思っています。結集する必要があるんだけれども、「じゃあ、おらたちにもできるんではないか、やってみようか」と意欲をうながすような流れをつくっていかないといけない。実をいうと、佐原でそういう流れをつくれるのは佐原アカデミアではないかと思っているんです。アカデミアにはぜひ、佐原のまちおこしをもう一段飛躍させる突破口の役を担ってほしいと思っているんです。

・佐原アカデミアをつくった趣旨は、大きくいいますと大学や役所、企業などが所有している知識や技術だけがすべてではないだろうというのが出発点ですね。大学、役所などが所有する知識は、どこでも共通するいわば一般的な知、ないしは専門的知だとすると、知識にはもう一つ、地域や人々の暮らしの中で蓄積されてきた経験知や暗黙知があるはずです。そこで双方の知、技術を結合させながら新しい知識や技術を生みだすシステムのようなものが見出せないかというのが基本的な狙いですね。具体的には、佐原のまち全体をキャンパスに見立てて、一つには、佐原の有形無形の歴史文化遺産、暮らしの知恵などを収集して、まちなかに図書館的な機能を埋め込みながら知的な「ひろば」をつくること。もう一つは、そのひろばを活用しながら大学や企業と連携して、人材交流やインターンシップ、さらには共同研究や技術開発のお手伝いをすること。……多様な主体が交差する「協働」の先進地になっていくことをめざしています。

関谷 地域と大学のこれからの関係を考えたとき、私もそういう多角的な関係を構築していく方向がすごく大事になるんじゃないかと思っています。こうした考えは、日本の大学のなかでは新しい試みですが、世界史における大学の成り立ちからみれば、一つの原点につながるものがあります。大学という制度ができたのは、11~12世紀のヨーロッパ中世です。そのときの大学というのは、もともとキャンパスがどこかにあったのではなくて、教師と学生が自治共同体を組んで、出資してくれる地域(都市)を見つけて、そこから学びがはじまったという歴史を持っています。ですから大学の成り立ちとまち(都市)の発展は一体的に融合していたというのが、大学という制度のもともとの出発点だったんです。それが時代を経るにしたがい、まちと大学が切り離されて、建物に囲われるキャンパスに変わっていって現在のような姿になってきたんです。そういう意味では、地域と大学の関係性を問うという方向は、地域に回帰するというか、地域と大学がキャンパスとして再び融合していくことの重要性を、大学の側から見ても実感しますね。これまでの大学の関わり方というのは、産官学連携のような技術開発が中心でした。行政や企業からいろいろ相談や研究依頼を受けて、学内の特に理科系中心の専門家がそこでプロジェクトをつくって技術開発をして、社会にそれを還元していくという、そのパターンがほとんどだったんですね。

だけど、そうしたパターンの中で決定的に欠けていると思っているのは、地域全体をとらえようとする視

点です。どんな技術や制度も、その地域の履歴を無視して成り立つものではないんです。……地域というものは、実に多面的な特徴をもっているものですし、さまざまな分野や領域が結びついているのが現実だからです。そこに見出されるのは、当該地域に固有の経験知であり、暗黙知なんですよね。だからこそ、文科系を含めた多分野の知見でもって、解き明かされていくことが重要な課題になってくるんです。この経験知と専門知が結びつくところに、新しい知の可能性が見出されるのだと思います。

佐原という地域において、佐原アカデミアが媒介役になりながら、複数の大学と連携したキャンパス形成がなされていくということは、実に新しい知を切り拓いていく先駆けになっているのかもしれません。学びから実践を生み出していく生きた拠点ですね。まちが生き延びていくために何が必要となるのか、それを多様な主体が立体的に考えていくなんて、かなりおもしろい試みだと思いますね。

椎名 忠敬先生の言葉「地域社会が豊かでなければ個人は決して豊かになれない」。

大矢野 私が発酵を佐原の産業の礎にと言いはじめたのは、実は『土と内臓―微生物がつくる世界』という本(築地書館)があって、これはアメリカの翻訳書なんですが、その本から触発されたんです。土壌の豊かさをつくっているのは微生物で、その微生物の働きによって植物が育ち、人間もその恩恵を受けているわけですが、微生物は人間の腸内にも一〇〇兆も生息しているといわれ、私たちの体内に入った食べ物を栄養物と廃棄物に分解してくれている。微生物の分解する働きが発酵ですね。ということは豊かな土壌を作っているプロセスと、私たちの生命を維持するプロセスは微生物の力でつながりながら循環している。それを媒介しているのが発酵という働きということになる。発酵食は少なくとも八千年の歴史があるといわれていますが、発酵という自然の働きは、人間の暮らしや文化の奥底まで浸透していることがわかります。江戸時代から佐原の基幹産業は酒造りや味醂、醤油だったわけですから、まさに発酵こそが佐原のものづくりの礎になるべきではないかと考えたんです。

椎名 もともと佐原は関東灘といわれ、酒造りをはじめ醤油・味醂・味噌・酢・柿渋・糀・納豆・漬物などが盛んだったまちですから、その歴史を含めて佐原を発酵のまちとして積極的にアピールすることは理にかなっています。最盛期には発酵を生業にしていた人たちは佐原の人口の半分以上だったそうです。

関谷 多角的な知の融合によって、地域における実践を拓いていくことなんです。そのためには地域にある経験知や暗黙知と、学術的な専門知とがもっと応答的に刺激し合うことがあっていいはずです。そうしたなかにこそ、価値づくりに生かしうる新しい知のためのヒントがたくさんあるんですよね。

現場のない知の集積というのは、やっぱり発展性がないんです。これは確かです。ですから現場に依拠した知や技術開発の意義というのはすごく大事なんです。

これからのまちづくりが持続可能なものであるためには、自然の資源や自然の論理を無視することはできないんですよね。まちは生き物なのですから、「生きる」メカニズムを解明することが大事ですし、そこで人々が生きることを営んでいくわけですから、「食べる」「住む」「働く」「育てる」「支える」といったことをどのようにつくり出していくかが、基本になるんじゃないかと思います。そこに知を集積していくこと、それが地域と大学が連携する最大の意義なのではないでしょうか。

大矢野 「漁師、山に登る」という話があります。豊かな海をつくるには栄養素をたっぷり含んだ水を育んでくれる森林の存在が不可欠なんだという話ですが、地域に暮らす人々の経験に基づく知には森、川、海を別個の自然ととらえるのではなく、相互の関係のなかで起こる働きを総合的にとらえる目が隠されています。先ほどの関谷さんの言われた、縦割りに細分化された知の体系を再考するきっかけの一つがここにあると思いますが、発酵を新しいものづくりの礎にという考えは、実はこの問題と重なっていて、発酵という自然の働きを根底に据えてものづくりを考えるということは、いわば生命(いのち)の根源に遡及しながら、ものづくりの可能性、さらには社会システムの新しいあり方にチャレンジしようという話でもあるんだろうと思います。

佐原アカデミアがなすべきことは、この原点探求を導いていくことであり、その学びを実践へと結びつけていくことである。そのためには、佐原というコミュニティ空間そのものを学びの場ととらえ、知の集積と実践の拠点をつくり出していくことが必要となる。しかも、このことは、地域と大学との新たな関係づくりという課題にもかかわってくる。地域や社会において役立てられる知識や技術というものは、本来、その地域や社会のあり方を無視して成り立つものではない。各種専門家がまちづくりにかかわるといっても、専門分化している現在においては、もっぱら専門分野別のかかわりに留まってしまうことが大半であり、まちをトータルにとらえようとする発想は実に希薄である。地域側からしても、専門分化した知識や技術は個別の課題解決には役立つであろうが、まち全体の持続可能性を高めていくためには不足する。地域に生きるということは、個別分野の単なる集積ではなく、生きたまちづくりの知恵が必要だからである。これから問われていくまちづくりの根本課題は、この専門分化した状況をリアルなコミュニティ空間を通じて結びつけ、生きたまちづくりを実践していくことである。それは、大学にとっても、地域にとっても、新たな協働の形となるであろう。

佐原アカデミアは、これらを媒介していく組織である。佐原というコミュニティ空間から創出されるまちづくりを基軸に、大学・民間企業・行政を積極的につないでいくとともに、相互応答的な知の創造を試みていく。それは、佐原というコミュニティ空間が、学びの場であり、新たな知識や技術を生み出していく場になっていくということに他ならない。それは、小森氏の功績を後世につなぐことであり、新たな時代を切り拓く自治のまちづくりの本格的な挑戦なのである。

小森 そうすると佐原らしいものづくりとは何かが問題だね。佐原は農業が主産業ですから、そうした意味でも発酵はキーワードになる。とはいっても、いきなり起死回生になるようなものがすぐできるわけではない。ですから、すぐお金になるものが欲しいというより、潜在的に収益力のあるものを育てて,みんな恩恵を受けるようなもの、それがあれば佐原ももう一段、先に進むことができますよ。今は、みんながその気になるための環境を整えていく時期かなと思うんだよね。それまでは飛騨高山を見習って我慢、忍耐だね(笑)。みんながその気になって、発酵し出すには、やはり我慢して待つことも重要だと思う。

人が育つには、それなりの時間が必要です。そのためには焦らず待たなければならない。それは私の会社経営の経験からもいえますね。しかし、待つためには信じなければならない。飛騨高山の人が森の力を信じたのと同じで、人間のもっている潜在的な力、能力をどこまで信じることができるか。ここがポイントだね。

小森 まちおこしに関わっていると、必ず忠敬先生に突き当たるんです。壁にぶつかって何が必要かいろいろ思い悩んでいるとき、忠敬先生はこういう風にやっていたよな、こういう風にやらないとまずいよな、と教えてくれるんです。もちろん、その全部を実現することはできませんが、少しでもそこに近づきたい。その想いはずっと変わっていません。(本文p.265~p.286)

小森孝一が語る 佐原の山車祭りとまちおこしの35年 (2023年刊)

話者:小森孝一 編著:大矢野 修

ISBN: 978-4-86209-089-8

[A5判並装]本文320p 21.0cm

定価=本体2273円+税

歴史に開かれたジョイス 金井嘉彦

拙著『ガラス越しに見るジョイス』の帯には「ジョイス研究の新しい地平を開く」とある。同書の広告チラシには「新しいジョイス論」とある。「ジョイス産業」と呼ばれるほどに、毎年毎年論文や本などが多数出される研究分野で、まだ「新しい」という言葉を用いることが可能な領域が残っているのか?答えはイエスである。

私が「新しい」という言葉で考えているものは、二つある。その一つは、2016年2月にB&B書店で行なった『ジョイスの罠──「ダブリナーズ」に嵌る方法』出版記念イベント、および2022年6月11日付の『図書新聞』で使った言葉を用いるならば、「資料のビッグバン」と呼ぶべき現象により、使える資料が爆発的に増えたことである。もう一つは、それによりジョイス作品を読むときのコンテクストが飛躍的に拡大したことを指す。したがって、二つと言っても、一つの事柄の、別の現れ方を指してしているだけで、具体的には一つのことと言ってよい。

「資料のビッグバン」と私が呼んでいるのは2000年代に入って顕著になってきた現象で、古い資料が次々とpdfの形で読めるようになったことを指す。インターネット上で公開された資料は、古い歴史を持つ大学図書館や、国会図書館規模か、あるいはそれをはるかに超える。

たとえば、新聞資料は、昔であればマイクロフィルム等で調べなくてはならなかったものが、今では新聞社のアーカイヴによって簡単に見ることができるようになった。しかも検索可能な形で。マイクロフィルムの場合には、調べようと思っていた特定の記事、たとえば、○○年☐月△日に載ったことがわかっている記事を読むことはできても、調べようとしていることが、どこに、どれくらいの頻度で現われているかを見ることが、できなかった。調べることができたとしても、一つ一つ記事をあたるという、いかにも非効率的なやり方を取らざるを得なかった。トピックによっては、それらをまとめたインデックス資料で見つけることもできるが、そこにすべてのトピックが網羅されているとは言えない。くわえて、そのようにしてインデックス化された結果について、どれだけ正しいかという判断を、まったくの他人に委ねてしまうことになる。

雑誌にしても同じだ。『ジョイスの挑戦──「ユリシーズ」に嵌る方法』のコラム「リトル・マガジンの時代」でも書いたことだが、たとえば、「モダニスト・ジャーナルズ・プロジェクト」(Modernist Journals Project) に行けば、ジョイスが生きた時代に出ていた、ジョイスが目にしていた、そしてジョイスの作品が掲載された雑誌を見ることができる。書籍のアーカイヴサイトに行けば、日本の図書館では閲覧することがほぼ絶望的な雑誌が嫌というほど読める。

書籍にしても同じだ。こんな本があったのかと驚くようなものが、インターネット上にゴロゴロと転がっている。それに興奮を覚えない研究者は、いないはずだ。

「資料のビッグバン」の功績は、なんといっても古い資料が容易に読めるようになった点にあるが、その意味は三つある。その一は、昔であれば、資料のある図書館に出向いて、資料にあたる必要があったが、その手間と煩わしさが不要になったことである。世界各地の図書館に、照会し、許可を得て、飛行機に乗って出かけていき、コピーも取れずにその場で読んでメモをするという、基本的とはいえ、前時代的な、労苦から解放されることのありがたみは言い知れぬものがある。その二は、どこかの図書館にあることがわかってもだからといって見られるかというとそれは別の問題であった。古い本であれば稀覯本扱いになり、借用はもちろん、読む際もクッション付きの書見台で読まなくてはならない。向こうの図書館では、おおむね100年を超えると扱いが難しくなるが、インターネット上では、100年はおろか400年前に出た本であっても余裕で見られる。長い歴史を持つ図書館での「儀式的な」閲覧も、個人的には嫌いではない部分もあるが、本や資料が所詮読むためにあるものを考えるならば、簡単に読めるに越したことはない。それができないと、要は研究の妨げになる。第三は、以上の二点と関連することになるが、「民主化」という言葉で表現すべき状態となる。つまり、莫大な資料が、インターネットを通じて、特権的な誰かにだけではなく、誰しもに開かれたことは、研究自体がすべての人に開かれたことを意味する。

では、ジョイス研究がこの「資料のビッグバン」でどのような恩恵を受けるか。ジョイスの特徴として言えるのは、ジョイスが生きた、あるいはそれよりも前の時代のものを、ジョイスがふんだんに使っている点にある。そのような言及を正確にたどれないことには、ジョイス研究は始まらない。ドン・ギフォードをはじめとする注釈書が持つ意味はそこにある。サム・スロートの新しい注釈書がようやく今年出たのは、ようやくギフォードの注では不十分であるという認識に基づき、次のステージに入ったことを意味しよう。「資料のビッグバン」は、これらの基本的な研究書と同じか、それ以上の資料をわれわれに見せてくれる。

たとえば、『ユリシーズ』第十八挿話に出てくる“Albion milk and sulphur soap” (18.1194) について、ドン・ギフォードは「意味不明」とするが、医学雑誌 Lancet をめくれば、次のような広告を確認できる(1879年8月23日号)。つまり、商品名であったことがわかる。

私が今しているのは、ギフォードの揚げ足取りではない。ギフォードの注には単に──インターネットの前という──時代的な制約があったというだけで、彼の注釈書の意義は誰も否定できないほど大きい。

ポイントは、現在においては、誰であっても──研究者であるなしに限らず──、蝕知できる形でこのような細かい点まで調べられるという点にある。今年出たサム・スロートの注──ちなみに、私が今指摘した点はAlma Books版Ulyssesの注、およびオックスフォードから出た注で修正・補足されている──が注目されているが、「資料のビッグバン」時代を迎えていることからすれば、それでもまだ足りない。ジョイスは限りなく今歴史に開かれている。

ここのところの私が書いているものは、ほかの人が誰も利用していないという意味で「新しい」資料を用いている。『ジョイスの罠──「ダブリナーズ」に嵌る方法』中の論文は、「司祭小説」と呼ばれるギナンやシーハンによる著作や、ジョイスと同時代に活躍したジョージ・ムアの著作、および『ユリシーズ』にも名前の出てくる、雑誌『ダーナ』を全巻読んだ経験の上に成り立っている。『ジョイスの迷宮──「若き日の芸術家の肖像」に嵌る方法』中の論文は、19世紀末から20世紀初頭のモダニズム──とは言っても、いわゆる芸術上のモダニズムではなく、宗教モダニズム──関連の文献を読んだことで書けた論文である。『ガラス越しに見るジョイス』に入れたいくつかの論文についても同様であるが、たとえば、第三章は19世紀に数多く出た「イエス伝」とそこから派生して出てきた「イエス小説」をたどることでできた論文である。

ジョイスが──というより、どの国の文学のどの作家についても同じであるが──これまでになく歴史に開かれている今、その研究は新たな地平の中で、新たな広がりを待っている。

金井嘉彦(著)

ISBN: 978-4-86209-088-1 C1098

[四六判正規並装]

本文370p

天地188mm×左右128mm×束(厚さ)19mm

(2022-06-16出版)

定価=本体2727円+税【3000円(税込)】

amazon

JJJS(ジャパニーズ・ジェイムズ・ジョイス・スタディーズ)シリーズ《既刊》

『ジョイスの挑戦──『ユリシーズ』に嵌る方法』(2022年刊)

金井 嘉彦・吉川 信・横内一雄 編著

ISBN: 978-4-86209-086-7

[四六判並装]本文352p 18.8cm

定価=本体2727円+税

amazon

『ジョイスの迷宮(ラビリンス)──『若き日の芸術家の肖像』に嵌る方法』(2016年刊)

金井嘉彦(著)・道木一弘(著)

【共同執筆者】南谷奉良・平繁佳織・田中恵理・小林広直・横内一雄・金井嘉彦・道木一弘・中山 徹・下楠昌哉・田村 章

ISBN: 978-4-86209-062-1

[四六判並装]本文340p 18.8cm

(2016-12-05出版)

定価=本体2600円+税

amazon

『ジョイスの罠──『ダブリナーズ』に嵌る方法』(2016年刊)

金井嘉彦(著)・吉川 信(著)

【共同執筆者】小島基洋・桃尾美佳・奥原 宇・滝沢 玄・丹治竜郎・田多良俊樹・横内一雄・南谷奉良・坂井竜太郎・小林広直・戸田 勉・平繁佳織・木ノ内敏久・中嶋英樹・河原真也

ISBN: 978-4-86209-058-4 C1098

[四六判並装]本文440p 18.8cm

定価=本体2800円+税

amazon

‘‘ジョイスと宗教の問題に切り込む‘‘ 『ガラス越しに見るジョイス』金井嘉彦 著

◆言叢社 新刊案内◆

JJJS(ジャパニーズ・ジェイムズ・ジョイス・スタディーズ)第4巻目

ガラス越しに見るジョイス 金井嘉彦 著(2022年6月16日刊行)

6月16日は、アイルランドの小説家ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』に描かれる一日であることから、登場人物・ブルームの名を取ってブルームズデイと呼ばれる。『ユリシーズ』出版100周年の記念すべきブルームズデイに合わせて贈る新ジョイス論。

◆19世紀はキリスト教にとって激動の時代であった。19世紀末から20世紀初頭には宗教モダニズムと呼ばれる嵐が吹き荒れた。ジョイス作品はそのようなキリスト教のあり様に対する応答としてある。

◆歴史的史料を用いて、ジョイスが宗教と闘い・苦悩する姿を読み解く。沈黙の詩学の浸透したジョイス作品において、求める意味は絡まった糸の中にある。歴史的史料を用いて、その糸を一本一本ほぐし、あたらしい言語を創造することで世界を創造しようとしたジョイスの、時代の言語の復元を試みる。

On and on and on and on !

ジョイスがスティーヴンに言わしめた「前へ前へ」という言葉とともに、まだ見ぬジョイスの世界に向け一歩踏み出し、ジョイス研究の新しい地平を切り開く。

【目次】

まえがき

一章 アクィナスに刃(やいば)を仕込む〈応用〉

二章 『キリスト教徒に開かれた地獄』よりも地獄を「開く」者

三章 二つの「スキュラとカリュブディス」と、〈イエス伝〉〈イエス小説〉が語るイエスにならいてシェイクスピアを語るスティーヴン

四章 ジョイスが《エッケ・ホモ》に見たもの

五章 バード・ガールに学ぶ見せ消ち

六章 「西への旅」に見る見せ消ち

七章 「まだ学ぶべきことがたくさんある」 ―ジョイスのコインシデンス再考

八章 コインシデンスと沈黙の詩学

九章 ピスガ山より眺め見るコインシデンス ― サインの文学へ

十章 χ(カイ)のユニヴァーサリズム

あとがき/本文註

ジェイムズ・ジョイス 1882-1941(イラストは著者)

ガラス越しに見るジョイス(言叢社ホームページ 書籍詳細リンク)

金井嘉彦(著)

ISBN: 978-4-86209-088-1 C1098

[四六判正規並装]

本文370p

天地188mm×左右128mm×束(厚さ)19mm

(2022-06-16出版)

定価=本体2727円+税【3000円(税込)】

──《既刊》JJJSシリーズ──

『ジョイスの挑戦―『ユリシーズ』に嵌る方法』

金井嘉彦・吉川 信・横内一雄(編著)

【各章執筆者】金井嘉彦・吉川 信・小林広直・田多良俊樹・桃尾美佳・南谷奉良・平繁佳織・横内一雄

【コラム執筆者】新井智也・岩下いずみ・河原真也・田中恵理・戸田 勉・山田久美子・湯田かよこ

ISBN: 978-4-86209-086-7

[四六判並装]本文352p 18.8cm

定価=本体2727円+税

『ジョイスの迷宮(ラビリンス)──『若き日の芸術家の肖像』に嵌る方法』(2016年刊)

金井嘉彦(著)・道木一弘(著)

【共同執筆者】南谷奉良・平繁佳織・田中恵理・小林広直・横内一雄・金井嘉彦・道木一弘・中山 徹・下楠昌哉・田村 章

ISBN: 978-4-86209-062-1

[四六判並装]本文340p 18.8cm

定価=本体2600円+税

『ジョイスの罠──『ダブリナーズ』に嵌る方法』(2016年刊)

金井嘉彦(著)・吉川 信(著)

【共同執筆者】小島基洋・桃尾美佳・奥原 宇・滝沢 玄・丹治竜郎・田多良俊樹・横内一雄・南谷奉良・坂井竜太郎・小林広直・戸田 勉・平繁佳織・木ノ内敏久・中嶋英樹・河原真也

ISBN: 978-4-86209-058-4 C1098

[四六判並装]本文440p 18.8cm

定価=本体2800円+税

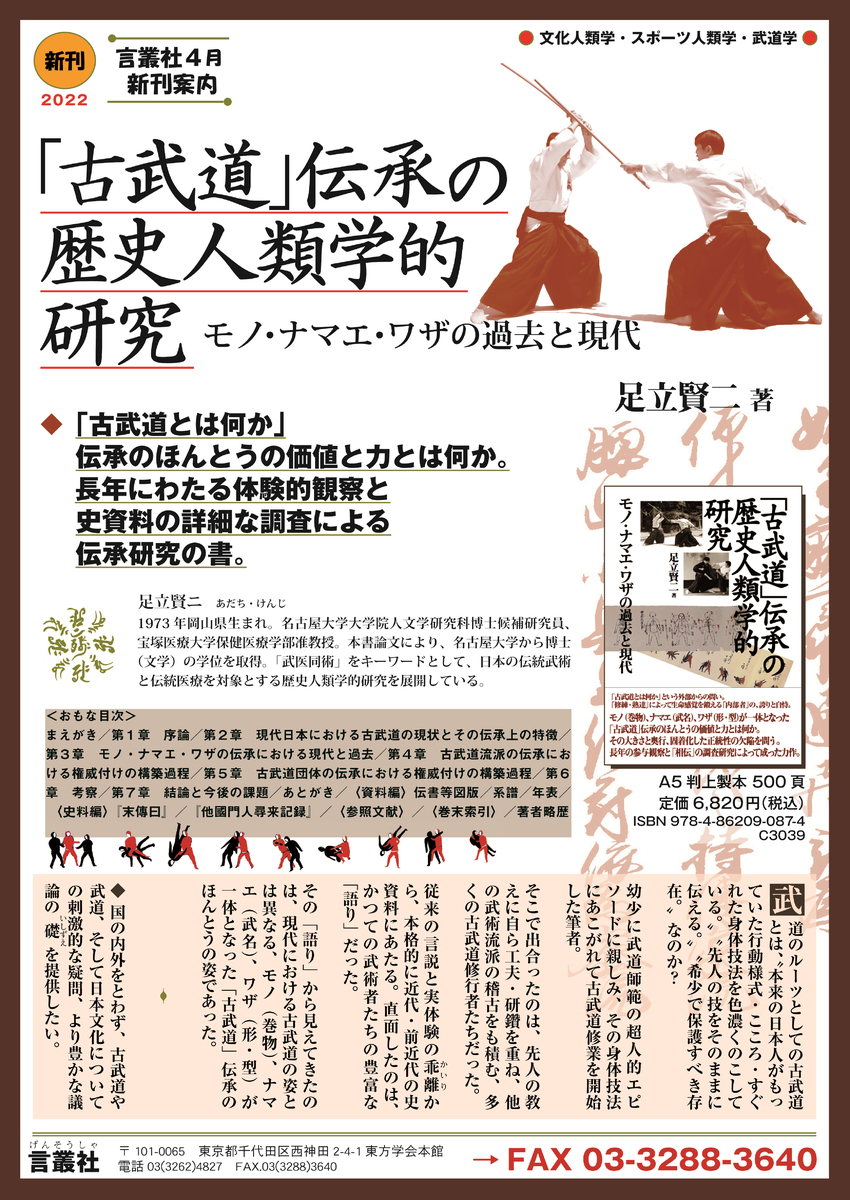

『「古武道」伝承の歴史人類学的研究 ──モノ・ナマエ・ワザの過去と現代』 足立 賢二

◆著者に聴く 時々の言葉にみちびかれて◆

「武医同術」研究へのみちのり 足立賢二

筆者が「武医同術」研究を志したのは、恩師であるS・A先生の教えを契機とする。

かつて、<ライフワーク>を尋ねたとき、S・A先生は次の答えを筆者に示した。

「ライフワークをみつけられる可能性が実は非常に小さく、みつけてもできる可能性がかなり小さいので、両可能性をかけるとライフワークを完了できる可能性がゼロに近いことがよくわかります」

筆者はこのとき以降、“自らの<ライフワーク>“をどのようにみつけるか、そしてそれをいかにして完了させるか”について考えるようになった。

最初は、<伝統医療>に注目した。この前後、筆者は突然難病にかかって寝たきりとなった母親の介護のため、勤務先を辞めて帰郷し、痛みに苦しむ母親が最も喜んだ、<手当てのワザ>を身につけるために専門学校に通い、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師の国家資格を習得した。しかし、その母親が没してしまったため、この先の自らのあり方を模索していた。そこで筆者は、苦労して身につけたこれらの知識と実践経験(いわゆる東洋医学の知識と実践経験)を踏まえて、「現代日本における<伝統医療>の追究」を筆者のライフワークとしてみいだせるのではないかと考え、<伝統医療>に注目したのである。そして、人的なつながりのあった南インドをフィールドとすることとし、文化人類学分野、特に医療人類学分野の視点を改めて勉強しはじめた。

このとき筆者はすでに40歳台に突入しており、修士課程修了後10年以上を経ていたので、学界の動向を知るのに非常に苦労した。このころ精神的な支えにしたのが、S・A先生のもう一つの教え「壮(35–45歳)にして、研究テーマを転換せよ」であった。

S・A先生は、佐藤一斎(1772-1841)の『言志四録』の言葉を、目指すべき研究者のモデルとして筆者らに紹介していた。すなわち、「少くして学べば、すなわち壮にして為すことあり、壮にして学べば、すなわち老いて衰えず、老にして学べば、すなわち死して朽ちず」という言葉について、「現代社会の研究者にあてはめると、20歳までを「少」、20歳–35歳を「少/壮」、35–45歳を「壮」、45–50歳を「初「老」」、50歳以降を「老」とみなすことができる」とし、「壮」における「研究テーマの転換」が、<研究者としての大成>と<ライフワーク実現>の鍵であることを、以下のように筆者ら教え子に示していた。

「35–45歳の「壮」の研究者にとって本当に大切なことは、研究テーマの転換を計ることである。院生時代以来のテーマを同じ人が研究して新しい成果があがるのは、その人の35歳前後までである。多くの研究者は「専門」を固定的に考えて、この転換努力を軽視しやすい。その思い違いが研究者としての大成を妨げる〔・・・・・・〕」

「ライフワークを実現するには、35歳前後から10年かけて基礎を造り、40歳代後半の5年をかけて内容を具体化する必要がある〔……〕「少」の努力でえた職場を生活手段と強く意識し、「壮」の努力を怠る研究者は、20歳代以来の専門分野がタネ切れなる30歳代中葉以降もそのテーマに固執し、「老」に至る〔……〕」

さて、医療人類学分野の視点を学ぶ中で、筆者はこの分野の視点・諸概念が、現代の武術/武道の実態追究に際しても活用できる点に気づいた。つらつら考えるに、筆者は幼少期より現代日本で伝統とされる武術/武道の修行を継続してきたので、筆者の<ライフワーク>の実現には、<伝統武術>も欠かすことはできないと考えた。そして、筆者の武術修行の中で特に馴染みのあった、「武医同術」という言葉に改めて注目するに至った。

筆者が学んだ幾つかの武術流派では、「武術」と「医術」とは分かちがたく結びつくものと説明されていた。そして、筆者が学部生~院生時代に師事した恩師であるY・S師範は、立体裁断を得意とするテーラーであるものの、武術と武術に含まれる医術(整体術)だけでなく、療術やヨガにも造詣が深く、対面した人の洋服の着こなし方や裁断の仕方を一瞥するだけで、その人の心身の不調を指摘することが多く、それがまたよく当たるのであった。

座が抜けそうなほどの膨大な量の書籍・雑誌に埋め尽くされていたY・S師範のテーラーの様子は、今でも忘れられない。Y・S先生に憧れ、片道74㎞の道のりを週2回、10年間ほど通った筆者は、「武医同術」と言う言葉にずいぶん長く親しみを持っていたことを、「壮」にして再確認したのであった。

こうして筆者は、「壮」にしてようやく、<武医同術>というライフワークをみつけた。

このライフワークの追究には、<伝統武術>の追究が必要である。そこで筆者は、ひとまず<伝統医療>の追究は休止し、日本をフィールドとして、<伝統武術>の研究に着手することとした。なぜならば、現代日本において<伝統医療>の人類学的研究は活発であるが、<伝統武術>の人類学的研究はあまり活発ではなく、2010年ごろからN・T先生のもとようやく活発化しはじめたものの、まだまだ未開拓の部分が多いとみなすことができたからである。

「壮」における学びを見守ってくださったのが、恩師であるS・S先生である。S・S先生は、社会人生活の中で染みついていた筆者の良くないスタイルを的確に指摘し、これをドーナツに喩え、「クリームドーナツになるな、オールドファッションを目指せ」との含蓄ある教えをいただいた。以来、筆者これを<オールドファッションの教え>として肝に命じ、好きなおやつはドーナツの「オールドファッション」となった。また、空白期間のある筆者の発表や研究のスタイルについて、「古き良き国立大学時代のかおりがする」と肯定的に捉えていただいた。

そしてS・S先生の薫陶のもと、ようやく筆者が目指すライフワークとしての「武医同術」研究の基礎ともなる<伝統武術>追究の成果を、博士論文としてまとめ、本書『「古武道」伝承の歴史人類学的研究』として、言叢社より刊行することができたのである。すなわち本書は、「壮」における筆者の<研究テーマの転換の軌跡>を形にしたものでもある。

筆者の研究者としての出発は遅く、<ライフワーク>を完了する道のりはまだまだ遠い。そして、筆者の眼前には「老」が迫っている。しかし、S・A先生が示した一斎の<老にして学べば、すなわち死して朽ちず>を踏まえ、S・S先生の<オールドファッションの教え>を忘れず、Y・A師範といった武術の師匠らの薫陶をもとに、「武医同術」に対する学問──すなわち<真理の探求>──を、本書を基盤として、今後も目指してゆく決意である。

(2022年6月)

足立賢二 アダチケンジ【著】

言叢社【発行】

ISBN: 978-4-86209-087-4 C3039

[A五判上製]

500p 21cm

(2022-03-26出版)

定価=本体6200円+税

【著者略歴】

足立賢二(アダチケンジ)

1973年岡山県に生まれる。岡山県立倉敷古城池高等学校、信州大学人文学部人文学科、信州大学大学院人文科学研究科地域文化専攻、四国医療専門学校鍼灸マッサージ学科を経て、名古屋大学大学院人文学研究科人文学専攻博士後期課程単位取得後満期退学。名古屋大学大学院人文学研究科博士候補研究員、宝塚医療大学保健医療学部准教授。本書論文により、名古屋大学から博士(文学)の学位を取得。「武医同術」をキーワードとして、日本の伝統武術と伝統医療を対象とする歴史人類学的研究を展開している。

◆言叢社 新刊案内◆ 『「古武道」伝承の歴史人類学的研究 ──モノ・ナマエ・ワザの過去と現代』 足立 賢二著

『「古武道」伝承の歴史的人類学的研究 ──モノ・ナマエ・ワザの過去と現代』 足立 賢二著

ISBN: 978-4-86209-087-4 C3039

[A五判上製]

500p 21cm

(2022-03-26出版)

定価=本体6200円+税(税込¥6,820)

「古武道」伝承のほんとうの価値と力――「古武道」の伝承論

モノ(巻物)、ナマエ(武名)、ワザ(形・型)が一体となった「古武道」伝承のほんとうの価値と力とは何か。その大きさと奥行、固着化した正統性の欠陥を問う。長年の参与観察と「相伝」の調査研究によって成った力作

★文化人類学・スポーツ人類学・武道学

🔷フィールドワークと史料分析による「古武道」の伝承論🔷

◆本書では次のような内容が記述されています◆

①現代の八光流・竹内流(備中伝)・真貫流(竹内真影流)・力信流における 伝承 と 伝統 の概要

②近世の武術家 竹内雅門太久居(竹内武極久居) の 自伝的記録2点の全文翻刻

③鎌倉地福寺の僧 茲音(ジオン) と 京都・堂上公卿竹内家の竹内流との関係

④神傳實用流 ・ 天心獨明流の師家 花房厳雄義制の履歴の詳細

⑤近世における竹内流間の交流(訪問修行)の実態

※角石谷竹内流と淡州須本藩・肥後熊本藩・肥前佐賀藩・播州三日月藩・越前鯖江藩・備中連島・備中妹尾の竹内流との交流の実態※

⑥流儀の一体性を保つことを目的とした、近世武術流派における業形の部分的共通化作業の実態

⑦現代の古武道と「文化財」概念の結びつきの経緯――なぜ古武道は「文化財」とみなされるようになったか――

⑧現代の日本武道と「平和」概念の結びつきの経緯――いかにして日本武道は「平和」とむすびついたのか――

****

☆近年、日本の「武道」は日本文化の代表的存在として政策的に活用されています。そして「武道のルーツ」とされる「古武道」については、「貴重な文化財である」との認識のもと、文化財保護法に古武道の名称を加えようとする政治的な動きを観察できます。

☆しかしながら、古武道の学術的研究の現状は未だ発展途上にあり、「文化財指定すべき古武道とはいかなるものか」「そもそも古武道とは何か」について、体系的な議論は不足していると見なさざるを得ません。

☆古武道が将来的に文化財に指定されるか否かに関わらず、古武道の明確な定義や固有の特徴、その継承において重視されている要素を明らかにすることは、政策的見地からも重要であると考えます。

☆本書は、現代の古武道を対象とした学術的研究として、力のこもる一冊です。

足立賢二 アダチケンジ【著】

言叢社【発行】

ISBN: 978-4-86209-087-4 C3039

[A五判上製]

500p 21cm

(2022-03-26出版)

定価=本体6200円+税

【著者略歴】

足立賢二(アダチケンジ)

1973年岡山県に生まれる。岡山県立倉敷古城池高等学校、信州大学人文学部人文学科、信州大学大学院人文科学研究科地域文化専攻、四国医療専門学校鍼灸マッサージ学科を経て、名古屋大学大学院人文学研究科人文学専攻博士後期課程単位取得後満期退学。名古屋大学大学院人文学研究科博士候補研究員、宝塚医療大学保健医療学部准教授。本書論文により、名古屋大学から博士(文学)の学位を取得。「武医同術」をキーワードとして、日本の伝統武術と伝統医療を対象とする歴史人類学的研究を展開している。

‘‘『ユリシーズ』を読むことはできない‘‘ 『ジョイスの挑戦 ──『ユリシーズ』に嵌る方法』

◆言叢社 新刊案内◆

── 『ユリシーズ』を読むことはできない、できるのは再読することだけだ。──

出版以来100年にわたり読み続けられてきた『ユリシーズ』。その再読は終わらない。これからの100年再読を続けていくための確かな礎をここに築く。

JJJS(ジャパニーズ・ジェイムズ・ジョイス・スタディーズ)第3巻目

ジョイスの挑戦 ──『ユリシーズ』に嵌る方法(2022年2月2日刊行)

金井嘉彦・吉川 信・横内一雄 編著

-

『ユリシーズ』刊行から百周年を記念する論集です。

・1922年は、ジョイスの祖国にして『ユリシーズ』の舞台となったアイルランドに、アイルランド自由国が成立した年です。その同じ年の2月2日、ジョイスの小説『ユリシーズ』は、パリのシェイクスピア書店より刊行されました。

・『ユリシーズ』は新生アイルランドにとって、この刊行は、ある種の建国叙事詩の性格さえ備え、運命づけられたかのようです。

・近代化と雑種化の進んだ現実の都市の住民として、未来を見すえるジョイスの問いかけは、この世界を覆う現況禍、なおいっそうその切実さを増しているとかんがえられます。

・研究者が本質に向き合う思考と手引書としての配慮が充全に配備された、力のこもる一書です。

・編著者を中心に若手研究者もふくめて、ピア・リーディング(共同的に読解を深める)という形をとりながら、編集されています。

・この後、原著の刊行から百年という記念を追って、ジョイス著作評論集が編まれていく計画です。

ジョイスの挑戦―『ユリシーズ』に嵌る方法 (言叢社ホームページ 書籍詳細リンク)

ISBN: 978-4-86209-086-7 C1098

[四六判正規並装]

本文352p (16p×22折)

天地188mm×左右128mm×束(厚さ)18mm

(2022-02-02出版)

定価=本体2727円+税【3000円(税込)】

《既刊》

『ジョイスの迷宮(ラビリンス)──『若き日の芸術家の肖像』に嵌る方法』(2016年刊)

金井嘉彦(著)・道木一弘(著) JJJS(ジャパニーズ・ジェイムズ・ジョイス・スタディーズ)

【共同執筆者】南谷奉良・平繁佳織・田中恵理・小林広直・横内一雄・金井嘉彦・道木一弘・中山 徹・下楠昌哉・田村 章

ISBN: 978-4-86209-062-1

[四六判並装]本文340p 18.8cm

定価=本体2600円+税

『ジョイスの罠──『ダブリナーズ』に嵌る方法』(2016年刊)

金井嘉彦(著)・吉川 信(著)

【共同執筆者】小島基洋・桃尾美佳・奥原 宇・滝沢 玄・丹治竜郎・田多良俊樹・横内一雄・南谷奉良・坂井竜太郎・小林広直・戸田 勉・平繁佳織・木ノ内敏久・中嶋英樹・河原真也

ISBN: 978-4-86209-058-4 C1098

[四六判並装]本文440p 18.8cm

定価=本体2800円+税

苦悶・闇・再生──闇の奥に届く光のスケールとなる「心の学問と文芸」

明治38(1905)年1月30日、柳田國男は青春時代の心の友、田山花袋に宛て一通の書簡を送った。その書簡の後半を以下に写してみる。

「…(略)…此間/無数の新人を知り無数の天然の変化を送迎し新なる情趣に接し新なるを胸にしめ候事数限も無之候/無論憫むべき自惚には有之べく候へ共何となく自分の価値を認識候やうなる心地致し候と共に望を未/来の事業にかけ候事極めて大きくなり候へ共是よりも切なるは現在の生活に対する趣味に有之候 よ/しや不幸にして此まゝ蹉跌沈淪致候とも先(まず)は生きたりといふことだけは申しうべく軽々しくをのれの/身体の虚弱なることをかこち候を悔み申候 唯此間に立ちて何とも申がたき苦悶有之 世間の愈をの/れと遠くなり今までは

(図解Ⅰ)

の如く思ひしが今は段々と

(図解Ⅱ)

の如く思はれ時として妻や友人のことを

考候ても猶

(図解Ⅲ)

の如き心持いたし寂寞に堪え不申候 多くの世間の拘束は有害にして無益なりと存じ反抗するの必要/を感じ候へ共之と同時にやわらかにして且わりなき束縛が恋しく候、誠に今の如く世間より重宝がら/るゝことの少しも無かりしならば如何と考ふるに無論小生は去りて林泉の間に棲した文人の歌や文を/誦し可申 附近の老翁たちとも親しく遊び暮し可申候 それと今といづれがのどかなるべきかは申ま/ても無之 いづれを身の楽とすべきかも決するに難からず候 然らば己か技掚を駆使するのか 技掚/が己を駆使するのか 事業を鞭つのか事業に鞭たるゝかわかり不申苦しくてたまらず候 要するに小/生ハ更に心に関する学問がなき為に自ら己の苦悶に命名すること能はさるなるべしと存し候 酒をの/みてかゝる問題を銷却するの術は前人の陳奞に屬す 之を/研究し之を明にするが新時代の人なるべき/かと存候 幸に教を垂れよ/不一/一月三十日夜/國 男/田山 學兄/侍史」(『田山花袋宛・柳田国男書簡集』田山花袋記念館研究叢書第1巻、館林市、1991年。書簡文No.111。傍線は引用者による。註:妻・友人との関係を示した図解中の「孝」が妻、「幹等」は明治26年、柳田國男が第一高等中学校に入学し寄宿舎で同室となった幹政彦、菊地、今村、松本のことであろう。4人とは生涯親しかったという)

・「心の学問」

この書簡が書かれた明治38(1905)年当時、國男は30歳。農政官僚として業績をあげ、法制局参事官となったのちも全国をまわって産業組合法の意義について講演をし、日露戦争中の捕獲審検所検察官の仕事も果たすなど、多忙な日々を過ごしていた。明治34(1901)年5月、松岡姓から柳田家へ養嗣子として入籍。明治37(1904)年4月、柳田直平の四女孝と結婚。この時家庭の安定を得たことと仕事の充実が、引用した書簡の前半の言葉になったとおもわれるが、後半ではなぜか、柳田はみずからもうまく解きえない焦慮をしるし、あらわにしている。図化している個所は観方によってはひどく単純にもおもえるが、よく踏まえてみると、だれしもが思っていることと近いことが言われているのが、興味深い。そして、最後に語られるのが、「心の学問」である。この焦慮を名指すとすれば「心の学問かなき為ニ、自ら己の苦悶に命名すること能ハさるなるへしと存し候」としるされ、「之を研究し、之を明にするが、新時代の人なるべきかと存候。幸に教を垂れよ」と田山花袋に語りかけている。

柳田が今日の学問に無いと感じたものは「心の学問」であり、この「心の学問」とはいかなるものか、みずからが予感しつつあるものを名指すことのできない苦悶に苛まれていることを告白しつつ、これを研究し明らかにすることが「新時代の人」たるべき自分の仕事ではないか、と田山に賛同を求めている。「幸に教を垂れよ」と。

・ロンドンの漱石

柳田國男が友人の田山花袋に書き記した「苦悶」とちょうど同じ時期、ロンドンに留学していた夏目漱石もまた、孤独のただ中で故知らぬ悲しみと暗鬱な闇に包まれて、闇の奥にあるものの正体を見極めようと瞳を凝らしていた。「おお、つねに弱まりながらも消えることのない悲しみよ。この失われた何ものかの感情、しかもその何者かが何であるか知らない。暗欝な闇が私を包み、闇の中では、私が見ているものの正体を知ろうとし、私が何者であるかを知ろうとしてむなしく瞳を凝らす。……」(漱石全集第一三巻。明治37~38年の英文断片。訳は桶谷秀昭『夏目漱石論』河出書房新社、1972年による)。漱石もまた「私が見ているものの正体」「私が何者であるか」を知る文学的転回の始まりを体験しつつあったのだ。

この時代とは、欧米に倣う近代化によって急速に成長を遂げ、日露戦争とあい前後し、列強の一員たろうと軍事的拡張を志向した時代であり、他方では、近代が捨て去ってしまった「共同の感情」、「同時にやわらか/にして且わりなき束縛の喪失」、この喪失の「消えることのない悲しみ」の「こころの闇」にむかって、「心の学問(日本民俗学)」や「文芸」が静かに立ち上がり孕まれつつある時代でもあった。

・直面する現在

明治維新からはじまる日本近現代の150余年は、「日本近代の77年」(明治初年~昭和20年の太平洋戦争終結まで)、「日本現代の77年」(太平洋戦争終結~現在まで)に分けられるとよく言われるが、いま私たちが直面する時代状況は、如上の二つの時代にはおさまり切らない地球大の「闇」がわたしたちを包み、全域を覆っている。その闇は、近代が与えた価値とは全く異なる「自然性」が与える畏怖であり、また、わたしたちが無視してしまった「身体の闇」であろう。さらにまた、この事態を直視しない偽り・抹消に満ちた「世界の闇」。わたしたちは、この底深い「闇の正体」を見極めようと瞳をこらし、闇の奥行にまで届く光のスケールとなるような新たな学問と批評と芸術を希求している。それは、おもいもかけぬ形で姿をあらわす。わたしたちは、この出現をうながしつつ、すこしだけの媒介者として、人びとのすこしずつの力の集合がいつか大きな力となることをおもい、いまを生きる意志を持って待ちつづける。

・新刊『ジョイスの挑戦──ユリシーズ』

本年の2月、すなわち、2022年2月2日は、ジェイムズ・ジョイス著『ユリシーズ』が刊行されて100周年記念の日であり、小社ではジョイス論集の第3冊目として、金井嘉彦・吉川 信・横内一雄編著『ジョイスの挑戦──ユリシーズに嵌る方法』を刊行します。西の辺境の地・アイルランドにあって、「20世紀文学の金字塔」といわれる神話的な文体実験の物語小説を創造したジョイスの偉業を、いま改めて経験したいとおもいます。(島亨記)

定価=本体2727円+税【3000円(税込)】 ISBN978-4-86209-086-7 C1098 \2727E

金井 嘉彦・吉川 信・横内一雄 編著 JJJS(ジャパニーズ・ジェイムズ・ジョイス・スタディーズ第2)

《各章執筆者》

金井嘉彦・吉川 信・小林広直・田多良俊樹・桃尾美佳・南谷奉良・平繁佳織・横内一雄

《コラム執筆者》

新井智也・岩下いずみ・河原真也・田中恵理・戸田 勉・山田久美子・湯田かよこ

《既刊》

『ジョイスの迷宮(ラビリンス)──『若き日の芸術家の肖像』に嵌る方法』(2016年刊)

金井嘉彦(著)・道木一弘(著) JJJS(ジャパニーズ・ジェイムズ・ジョイス・スタディーズ第1)

【共同執筆者】南谷奉良・平繁佳織・田中恵理・小林広直・横内一雄・金井嘉彦・道木一弘・中山 徹・下楠昌哉・田村 章

ISBN: 978-4-86209-062-1

[四六判並装]本文340p 18.8cm

定価=本体2600円+税

『ジョイスの罠──『ダブリナーズ』に嵌る方法』(2016年刊)

金井嘉彦(著)・吉川 信(著)

【共同執筆者】小島基洋・桃尾美佳・奥原 宇・滝沢 玄・丹治竜郎・田多良俊樹・横内一雄・南谷奉良・坂井竜太郎・小林広直・戸田 勉・平繁佳織・木ノ内敏久・中嶋英樹・河原真也

ISBN: 978-4-86209-058-4 C1098

[四六判並装]本文440p 18.8cm

定価=本体2800円+税